Le 10 décembre 2025 aura lieu un colloque sur le benzène intitulé "1825-2025 : de la découverte du benzène au concept d’aromaticité aujourd’hui" de 13h30 à 17h30 à Paris.

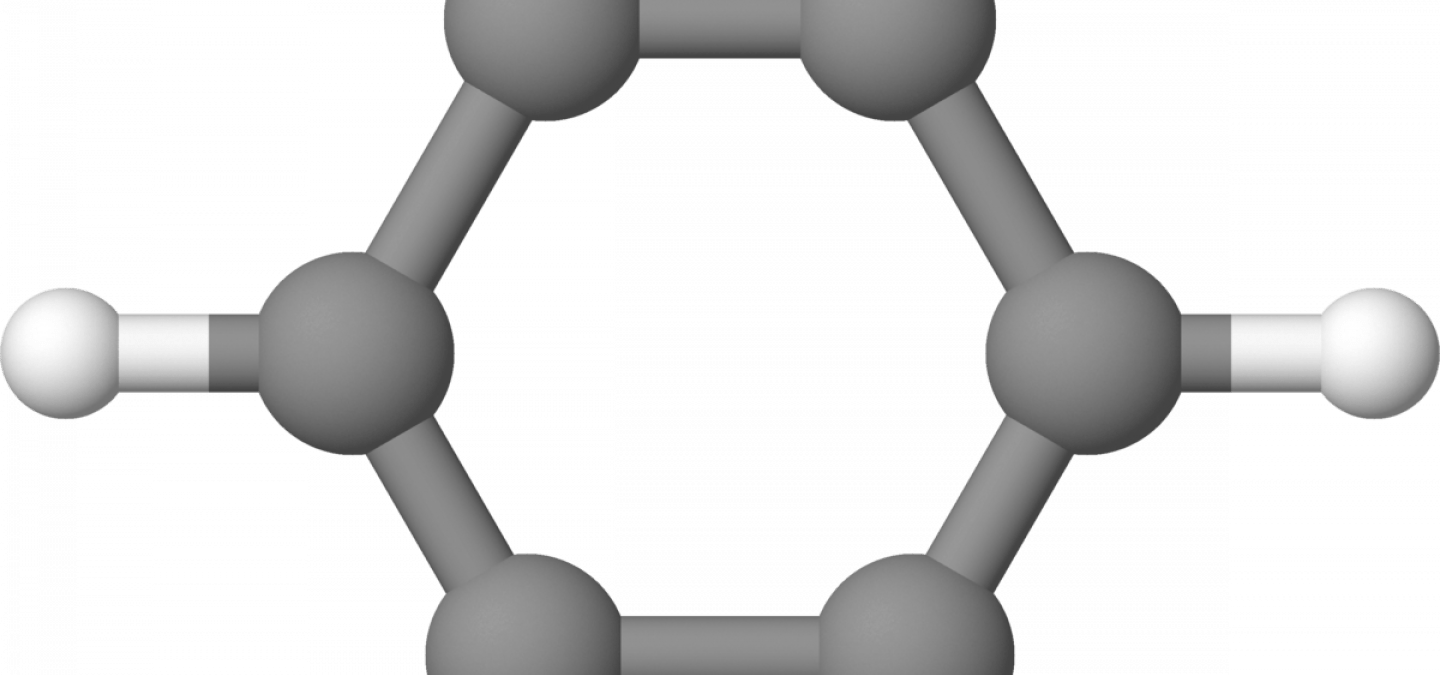

Il y a deux siècles, Michael Faraday découvrait le benzène, ouvrant la voie à l’exploration d’un vaste univers moléculaire : celui des composés aromatiques. Depuis, ces molécules n’ont cessé de fasciner par leur diversité, leur stabilité et surtout par leurs innombrables applications, qu’il s’agisse de colorants, de médicaments ou encore de matériaux innovants. Mais au-delà de ces usages, c’est la structure même des composés aromatiques qui a profondément influencé la chimie, en contribuant à la compréhension des liaisons chimiques et en rapprochant chimie structurale et mécanique quantique. Le concept d’aromaticité, a traversé des générations de chimistes. Aujourd’hui encore, il reste au cœur de questionnements scientifiques. Les travaux récents révèlent que certaines molécules aromatiques, longtemps considérées comme rigoureusement planes, peuvent adopter des structures chirales, remettant en cause les fondements mêmes de ce concept. À l’heure où l’aromaticité semble à nouveau en pleine redéfinition, il est légitime de s’interroger sur la place qu’elle occupe — ou qu’elle doit occuper — dans notre manière d’enseigner, de comprendre et de faire de la chimie.

Programme

13h30 – 13h45 : Accueil, Ouverture

Yoann Coquerel, Eric Jacques

13h45 – 14h45 : Histoire de la découverte d’une molécule

Animée par Yoann Coquerel, modérée par Eric Jacques

En 1825, Michael Faraday rapporte ses travaux sur l’isolement d’un nouvel hydrocarbure obtenu lors de la décomposition de l’huile par la chaleur. Il nomme cette substance bi-carburet d’hydrogène, laquelle sera rapidement renommée benzin puis benzène. Cette nouvelle molécule sera un casse-tête chimique pour le siècle qui suivra : elle a tout d’un alcène mais ce n’est pas un alcène. Il faudra attendre les années 1860 pour voir apparaitre les premières propositions correctes de la structure du benzène, et ce ne sera qu’en 1928 que sa structure sera prouvée expérimentalement. Ce chapitre de l'histoire de la chimie, jalonné de personnalités éminentes et d'hypothèses intrigantes, sera retracé.

14h45 – 15h15 : Histoire d’une rencontre avec la mécanique quantique

Animée par Denis Hagebaum-Reignier, modérée par Julien Lalande

Le concept d’aromaticité, né au XIXᵉ siècle avec Faraday et l’étude du benzène, visait à expliquer la stabilité particulière de certaines molécules. Après la découverte de l’électron par Thomson en 1897, Lewis propose en 1916 une première théorie de la liaison chimique fondée sur les électrons de valence. L’avènement de la mécanique quantique en 1926 transforme ensuite cette vision : Pauling introduit la résonance, conséquence directe du principe de superposition, tandis que Hückel formalise la délocalisation électronique et établit sa règle des 4n+2 électrons π. Leurs approches, indépendantes mais complémentaires, jettent les bases de la chimie quantique moderne et redéfinissent l’aromaticité.

15h15 – 16h : Pause-café, exposition de molécules polycycliques aromatiques récemment découvertes

16h – 16h30 : Histoire du concept d’aromaticité

Animée par Yannick Carissan, modérée par Yoann Coquerel

À partir de la découverte du benzène par Faraday, les chimistes ont cherché à comprendre la stabilité relative de ce composé et son comportement singulier : moins réactif que les alcènes, mais suffisamment actif pour permettre de nombreuses transformations sans rupture du cycle. De cette observation est née l’idée d’une délocalisation d’électrons en circuit fermé, dont les effets se manifestent à la fois sur la structure, l’énergie et les propriétés magnétiques des molécules. Dans cet exposé, nous tenterons de définir, ou du moins de cerner, ce qu’est réellement l’aromaticité, un concept en pleine crise d’identité. De la stabilité chimique à la réponse magnétique, nous verrons comment cette notion a évolué au fil du temps, passant d’un constat empirique à un concept quantique fondé sur la délocalisation électronique. Nous conclurons en présentant nos travaux récents sur les cartes IMS3D, héritières des idées de Schleyer près de trente ans plus tôt, fruits d’une collaboration transdisciplinaire entre chimie organique et théorie, qui ouvrent la voie à une exploration de l’aromaticité dans des composés tridimensionnels.

16h30-17h30 : Histoire d’en apprendre, Pédagogie & Épistémologie

Animée par Eric Jacques, modérée par Yannick Carissan, Denis Hagebaum-Reignier, Fabien Durola et Yoann Coquerel

En quoi l’histoire de l’évolution du concept d’aromaticité est-elle pertinente pour l’enseignement de la chimie ? Que nous apprend-elle sur l’usage et les articulations entre concepts, modélisations et théories dans cette discipline ? La chimie, envisagée à la lumière des découvertes récentes dans ce domaine, peut-elle dès lors se concevoir et s’enseigner comme la physique ? En associant pratique réflexive et histoire de la chimie et de la physique, nous tenterons de répondre à ces questions et de montrer que ces deux sciences, que l’on pourrait croire difficilement compatibles dans un enseignement commun, se révèlent au contraire complémentaires : leur rapprochement permet de transmettre des postures scientifiques fondamentales.

Informations pratiques

Inscription en ligne ou au 250 Boulevard Saint-Jacques dans la mesure des places disponibles (30 places).

Les conférences sont en mode hybride. Un lien de connexion via Zoom sera communiqué aux inscrits (via le formulaire).

Dates et horaires

Mercredi 10 décembre 2025 de 13h30 à 17h30.

Lieu

250 rue Saint Jacques, Paris 5ème

Transports

- Bus : 21, 24, 27, arrêt Saint-Jacques - Gay-Lussac

- RER : B, arrêt Luxembourg

€Prix

Gratuit